聖者の教えという檻

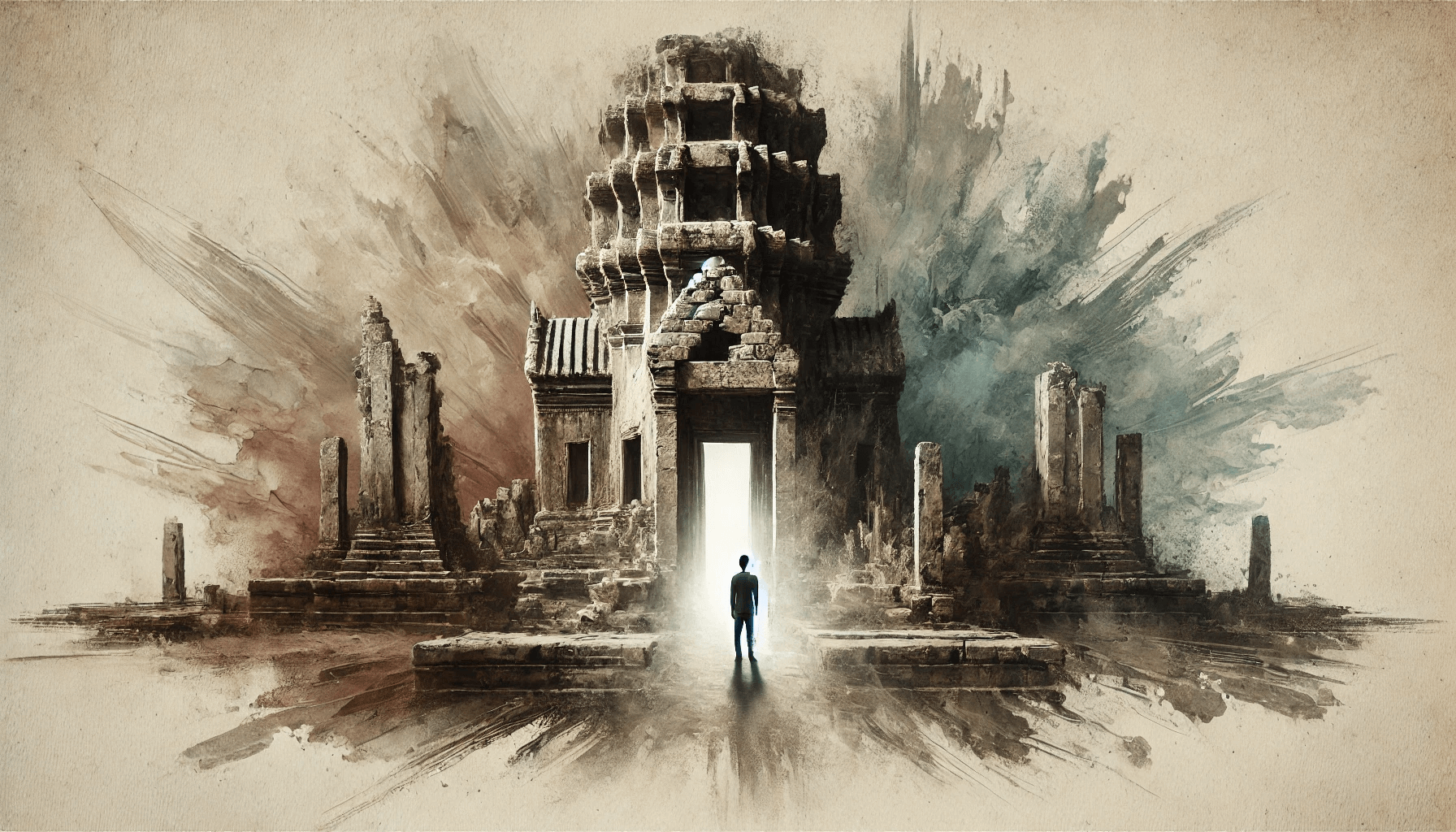

ラマナ・マハルシの朗読動画に、「彼の教えは金言だが、達成する者は稀だ」というコメントが寄せられていた。しかし、教えに生きる限り、自らを教えの枠に閉じ込めていることを、いずれ悟らねばならない。教えを頭で噛み砕き、心で咀嚼し、それ自体を信仰し帰依することは、最初の段階では必要だが、実践においては完全な障害となる。実践とは、「本物」からの教えそのものであり、ラマナ・マハルシはそれを「沈黙の教え」と説いた。この意味を理解できない者のために、彼は渋々ながら概念の檻を設えたのである。その檻は良いものであるため、囚人が真剣であるならば、更生の可能性がある。その更生とは、檻の破壊つまり脱獄のことである。それは本物を知ることによる、教えからの自由である。

心と交わらぬ瞑想の姿勢

「金言」とは、心に響いたときに用いられる言葉である。だが、瞑想者とは、心との関与を断つ者である。ゆえに、「達成する者は稀だ」「私は達成できない」といった心の囁きに惑わされることはない。まず、教えの中に生きないことが大切なのである。理屈の大筋が飲み込めたなら、書物はもはや不要である。書物を何十年も研究しながら、進歩が見られなかった者たちを我々は見てきた。彼らは、概念の世界、聖者の教えという心の慰安所に逃避したままだった。研究肌の者ほど、瞑想という実践を避けがちである。ならば、マハルシの沈黙の教えを、彼らは頭で理解しようとしているのだろうか。それがおかしいことは、容易に理解できるはずである。いずれは教えとの関与を断ち、逃げも隠れもできない己自身と対峙せねばならない。これくらい直視する者、本気になる者が少ないだけであり、絶対的にこの道は難しいものではない。

アウトサイダー

教えに生きないとき、心は自由になることができる。逆に、教えに生きるとき、心は「達成」という目的に縛られる。もう、この時点で苦痛ではないだろうか。霊性とは、達成を競うものではなく、達成しようとするものでもない。この心の動きと関わらないことで、心の背後に常に在るもの、すなわち真我(呼称は問わない)で在ることによって、心は真我の教えを直観的に知るようになる。この内なる真我とのコミュニケーション、魂への服従または帰依のみが必要なのであり、この領域に他者の教えや思考が入り込む余地はない。だからこそ、クリシュナムルティは「アウトサイダーでなければならない」と述べた。

人はただひとりあらねばならない。しかしただひとりあることは孤立ではない。ただひとりあるとは、錯雑とした貪欲と憎悪と暴力の世界、痛苦に満ちた孤独と絶望から自由であることである。ただひとりあるとは、どんな宗教や国家、いかなる信念やドグマにも属さない、アウトサイダーたることである。このような単独性こそが、人間の愚行によっては決して触れられたことのない、天真さに出会うのである。

「クリシュナムルティの瞑想録」 p.67

教えに囲まれ、それに慰めや癒しを求めるのは心であり、心とは弱き存在である。真の強者である「本物の我」を知るためには、瞑想し、己の波動を高め、それと一致できるほどまで“彼によって”磨かれる「実践」が必要がある。そのとき、愛そのものである真我と合一し、あらゆる教えや理屈の埒外へと飛翔し、本物として分離の垣根を超えるのである。

心の限界と霊的な独り立ち

心で生きてどうするのか。瞑想者にとって、心は傍観の対象でしかない。我々が心で生きる理由を見極める必要がある。心が求めるものに条件づけられ、欲望や執着に目を奪われているからである。これ自体に問題はない。人間とは、元来そういうものである。しかし、次の段階が問われる。それは、誰にも頼らず瞑想し続けられるかどうかである。霊的な独り立ちは、秘教徒が「見習いの道」と呼ぶ知識から知恵への変性の段階で達成されねばならない。言い換えれば、心で生きるのではなく、魂で生きることが可能になったとき、知識の道は卒業される。そして、識別力が最初に問われる。偽物と本物の識別である。心は偽物であり、瞑想を続けることで本物が心を訪れ、心は自身の無知と有害性を悟り、本物に“心奪われる”のである。

意志と破壊

本物には、強烈な意志の様相がある。それは、いかなる障害もものともせずに突き進ませる力を持つ。このとき、弟子は自身が「力」であることを認識し、弱さや恐怖は克服される。完全な超越はまだ不可能だが、人間的な弱さは大方克服されるだろう。そういう存在が人間に宿るようになるのである。そして人間は、その宿りし者の素晴らしさに感服するようになり、彼のためなら何であれ犠牲にしようという意志を持つようになる。

こうして破壊の道が始まる。それは霊的な王国を建設する前に起こらねばならない浄化的破壊である。この期間に、徐々に人間性は破壊され、人格は非人格へと置き換わり、関心は無関心へと変容し、「する」よりも「在る」ことの方が優れていることを知るのである。このようにして漸進的に合一の過程が進む。そこには、もはや他者の教えは不要である。他者の教えに沿って進もうとするならば、もう本物の道は見えなくなる。知識や想像力の袋小路に迷い込むことになる。真の道は、直観、すなわち思考によらずして知ることによって辿る道である。そのゴールとは結局「私」そのものであり、道にあったのは、これまで心が作り上げた錯覚という障害でしかなかった。だからこそ、道の後半では「そのままの私でよかった」ことを知るだけであり、こうして彼は何もしなくなるのである。彼にはもはや、「達成」という概念がまさにナンセンスになる。