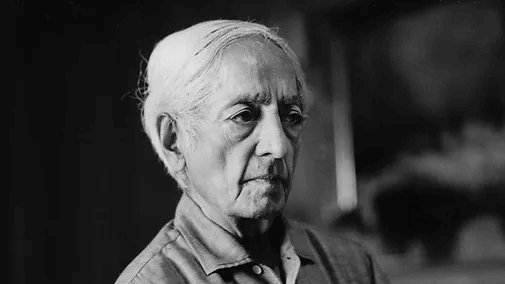

ジッドゥ・クリシュナムルティ(Jiddu Krishnamurti)の言葉や名言を紹介しています。

クリシュナムルティの個人的な言葉からの名言

If there are only five people who will listen, who will live, who have their faces turned towards eternity, it will be sufficient.(もし、ただ五人だけでも聞く者がいれば、生きる者がいれば、永遠へと顔を向ける者がいれば、それで十分なのだ。)

Pupul Jayakar「J. Krishnamurti: A Biography」

672夜

672夜クリシュナムルティ自身が「誰も理解しなかった」と後年に語ったように、知的理解のための足場を一切与えない彼の在り方は、妥協の対極に位置し、結果的に多くの人を戸惑わせることになった。しかし、それだけクリシュナムルティは真理に対して真摯であったとも言えるだろう。ほとんどの教師が一時的な妥協をし、一時的に真実ではないことを弟子の段階に応じて教えるが、クリシュナムルティはそれすら拒否した。

I maintain that truth is a pathless land, and you cannot approach it by any path whatsoever, by any religion, by any sect. That is my point of view, and I adhere to that absolutely and unconditionally.

1929年、「星の教団(The Order of the Star)」解散宣言のスピーチからの引用

(真理とは道なき領域であり、いかなる道によっても、いかなる宗教によっても、いかなる宗派によっても、それに近づくことはできないと私は主張する。これが私の見解であり、私はそれに対して絶対的かつ無条件に従う。)

真理に対する接近は、個人的なものではありえず、その個人がいなくなったときの存在の状態である。したがってこの主張は自明であるが、個人意識に生きている教団の方々には理解し難いものであり、「ではどうすればよいか」という個人的な問いを引き起こすものであった。そしてクリシュナムルティは解散後に、その「個人」なるものの解明へと導く者になった。

瞑想

瞑想とは、既知のものから己自身を自由にするための精神の運動である。……既知なるものの中身は葛藤や、不幸、混乱である。瞑想とは、精神が営々として蓄積してきた一切のものを全的に否定することである。既知なるものが観察者の内実であり、それゆえ観察者は既知なるものを通して事物を見るだけである。イメージは過去に根ざしており、瞑想とは過去に終止符を打つことである。

クリシュナムルティの瞑想録 p.182

クリシュナムルティの瞑想観を一言でいえば「一切の否定」である。一切を彼は「既知」とし、観察者そのものが「既知」の結果であると主張した。ゆえに、思考と思考者は同じものであると繰り返し説いた。これは、蓄積された自己の構造を一挙に解体するものであり、この徹底したアプローチと、いかなる方法も示さない絶対的な否定が、彼の教えを難解なものにした。

もしあなたが注意深く観察するなら、思考の反応や動きは非常に素早いように思えるかもしれませんが、思考と思考の間には切れ目や間隔があることに気づくことでしょう。二つの思考の間には、思考の過程とは関係のない沈黙の瞬間があるのです。もしあなたがじっと見つめてみるなら、その間隔である沈黙の瞬間は時間に属するものではないことが分かるのです。そしてこの間隔の発見と、その間隔を十分に経験することが、あなたを条件づけから解放してくれるのです。あるいは、「あなた」を解放するのではなく、条件づけからの解放があるのです。そういうわけで、思考の過程を理解することが瞑想なのです。

クリシュナムルティ「自我の終焉」p.330

クリシュナムルティを含めた多くの教師は、「存在そのもの」の重要性を説いた。それは思考やマインドの自然な静止の結果として知られる「最初から存在したもの」である。それを思考と思考の間に見るようクリシュナムルティは言い、その沈黙の存在の発見と、その領域に生きることこそが、一切の条件づけの結果である自我を終焉させると教えたのである。ここで重要なのは、発見が先だということであり、通常の探求者は逆に考えている点に注意したい。

自我の解放

あなたは自我を解放できない。あなた自身がこの不幸の根源である以上、「自我」を滅する「方法」を求めていては、ほかならぬ自我の滅却過程であなたは別の「自我」を作り上げてしまうであろう。

クリシュナムルティの瞑想録 p.47

自我が「解放」を求めるとき、その動機の根底には常に自己保存がある。したがって、「自我の滅却」を求めること自体が、自我の存続を別の形で保証する仕組みになっている。クリシュナムルティは、方法論を求めること自体が自我の延長であり、自己強化の営みであり、本質的な変容は起こらないと説いた。解放においては、このような思考の構造に気づくことが前提であることを繰り返し示唆している。

愛

愛を考えたり、教化したり、実践したりすることはできません。愛や同胞愛の実践は、依然として精神の領域内のことであり、それゆえ愛ではないのです。こういうことが全て止まったときに愛が現れるのです。そのとき愛は量ではなく質の問題なのです。あなたが一人の人間を愛することを知ったとき、あなたはすべてのものを愛する方法が分かるのです。あなたが愛しているときには一も多もないのです。ただ愛があるだけです。私たちの抱えている問題が解決されるのは、愛があるときにかぎるのです。そのとき私たちは愛の喜びを知ることができるでしょう。

クリシュナムルティ「自我の終焉」 p.343

平均的な探求者の間で行われる「愛そうという努力」をクリシュナムルティは否定している。それは依然として精神の活動の一部であり、霊的な報酬を求める下心を内包した偽善的な愛の模倣である。このような精神の活動に気づく精神こそが、精神自体を静かにさせる「真理」を到来させると説いた。

時間

思考は時間の結果であり、無数の昨日という過去の産物です。従って記憶がなければ思考はありえないのです。記憶は時間なのです。

クリシュナムルティ「自我の終焉」 p.188

精神を時間の中で鍛錬したり、記憶という時間の枠組みを通して思考を条件づけることによっては、決して無限のものを開示することはできないのです。

クリシュナムルティ「自我の終焉」 p.189

私たちが何かを獲得する手段として時間を利用するとき、私たちはあるがままのものを先に引き延ばしているか、あるいは回避しているに過ぎないのです。

クリシュナムルティ「自我の終焉」 p.190

段階的な変革の手段として時間や理想を用いるときに心の中で動いているものは、いわゆる防衛機制なのです。

クリシュナムルティ「自我の終焉」 p.193

あなたが時間に依存することの虚偽を理解し、あるがままのものを変革する手段として時間を当てにしなくなったとき、あなたはあるがままのものと向かい合っているのです。そしてあなたがあるがままのものを理解することに関心があれば、自然と心は静寂になるのです。

クリシュナムルティ「自我の終焉」 p.192

時間は私たちの難局から抜け出す方法ではないことを知って、そのような虚偽から解放された人の精神は、強制もなしに、自発的に静かになるのです。精神がいかなる解答も結論も求めず、抵抗も回避もせずに静止したとき、そのときにのみ新生が起こりうるのです。なぜならそのとき、精神は真理であるものを知ることができるからです。そしてあなたを解放するのはこの真理であって、自由になろうとするあなたの努力ではないのです。

クリシュナムルティ「自我の終焉」 p.194

クリシュナムルティは、「時間」という概念が「真理」を覆い隠していると説いた。しかしながら、人は時間を通して探求する。つまり、思考や記憶や知識を通して真理を探求する。これは、探求する領域の本質的な誤謬を説くものである。「時間ではないもの」へは「時間」を通して到達できないということは、前者が先に到来するということを示唆しているのだ。ゆえに、「あなたを解放するのはこの真理であって、自由になろうとするあなたの努力ではない」と説く。

抵抗

快楽に固執することは抵抗することにほかならないのである。……誰かがあなたにお世辞を言えばあなたは反応する。同様に、侮辱されればあなたは反応を返す。いずれも抵抗であるが、ひとつは快であり他方は苦痛あるいは不快を伴う。快についてはあなたは維持し、不快は無視するかあるいは仕返しをする。しかしいずれも抵抗であり、何かを維持しようとすることも、逆に拒否することも、ともに一種の抵抗である。しかし抵抗は自由ではないのである。

クリシュナムルティの瞑想録 p.95

クリシュナムルティは、精神のあらゆる営為の根底に、「快の追求」と「不快からの逃避」があると説いた。そして、真理の探求もまたその延長線上にあることを示唆している。一方を求めることは他方を拒むことであり、それは本質的に一つの精神構造なのだ。この「相反する対をなすもの」のいずれにも精神が振れることなく、つまりいかなるものに対しても常に抵抗のない精神――対をなすものの間にこそ、真理は見出しうると説いているのである。

アウトサイダー

人はただひとりあらねばならない。しかしただひとりあることは孤立ではない。ただひとりあるとは、錯雑とした貪欲と憎悪と暴力の世界、痛苦に満ちた孤独と絶望から自由であることである。ただひとりあるとは、どんな宗教や国家、いかなる信念やドグマにも属さない、アウトサイダーたることである。このような単独性こそが、人間の愚行によっては決して触れられたことのない、天真さに出会うのである。

クリシュナムルティの瞑想録 p.67

クリシュナムルティはここで、人間の根底にある「依存」の性質と、「権威」を求めたがる傾向について警鐘を鳴らしている。霊的な独り立ちが探求の前提であり、「私は何も信じない」という一切の既知の否定こそがアウトサイダーであり、このような精神こそが天真さそのものの前提であり、それが逆説的に、「孤立した統一」へと導くものと説く。

関連記事